■原子力発電所の運転期間と機器・構造物の経年劣化影響に関する技術レポート

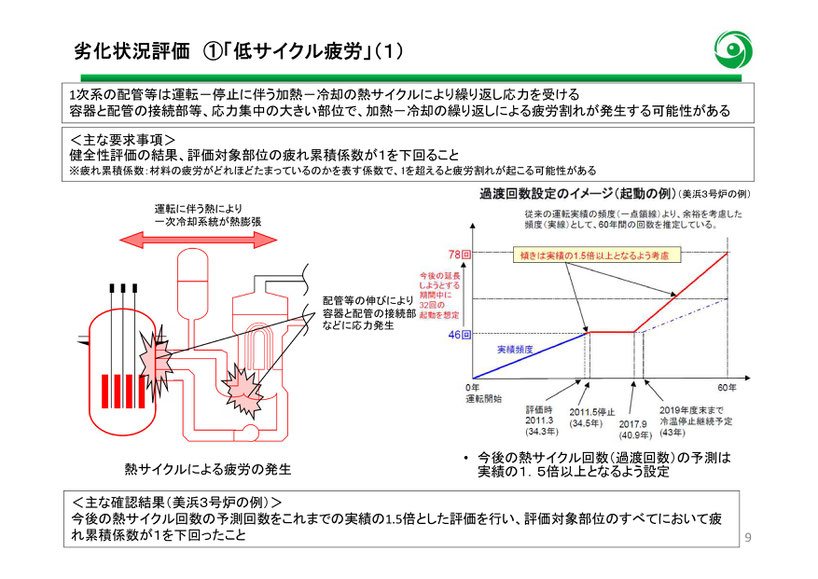

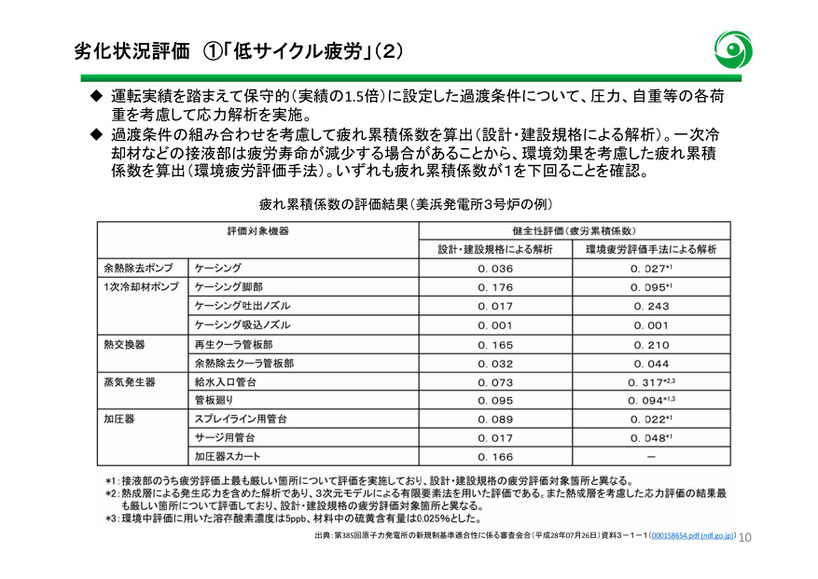

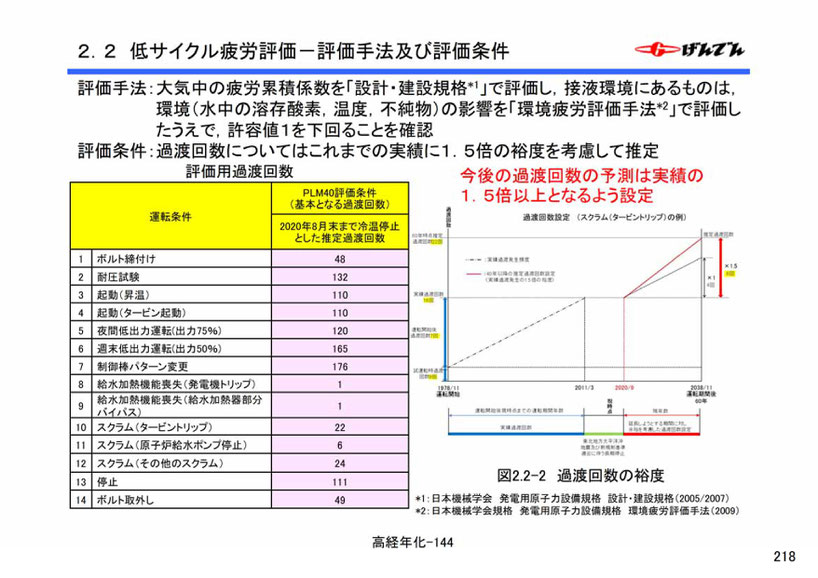

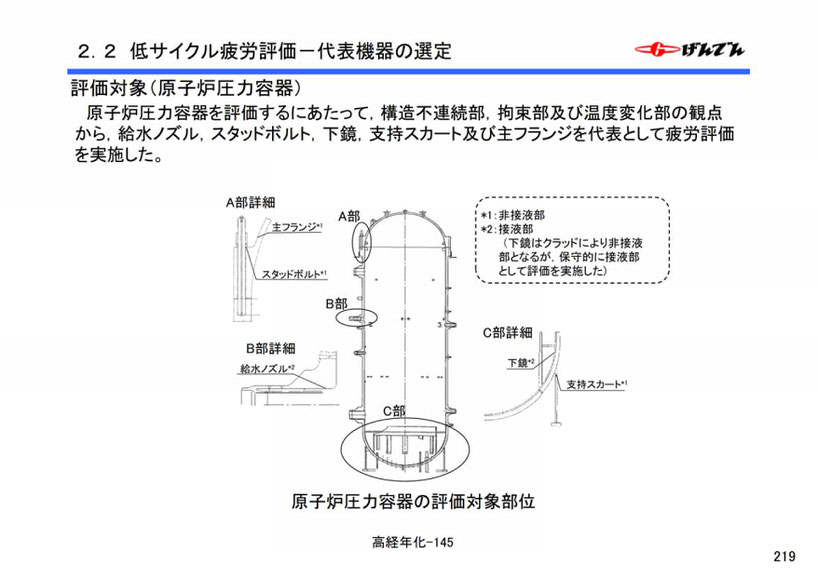

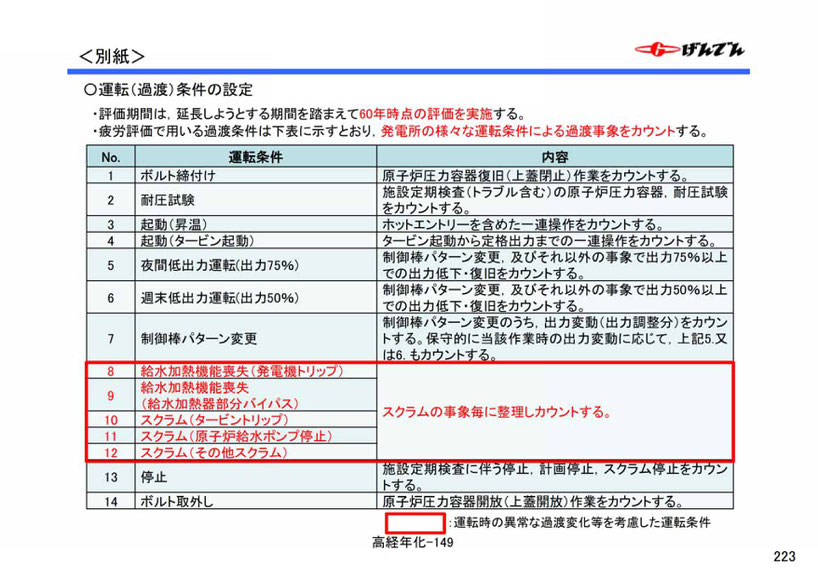

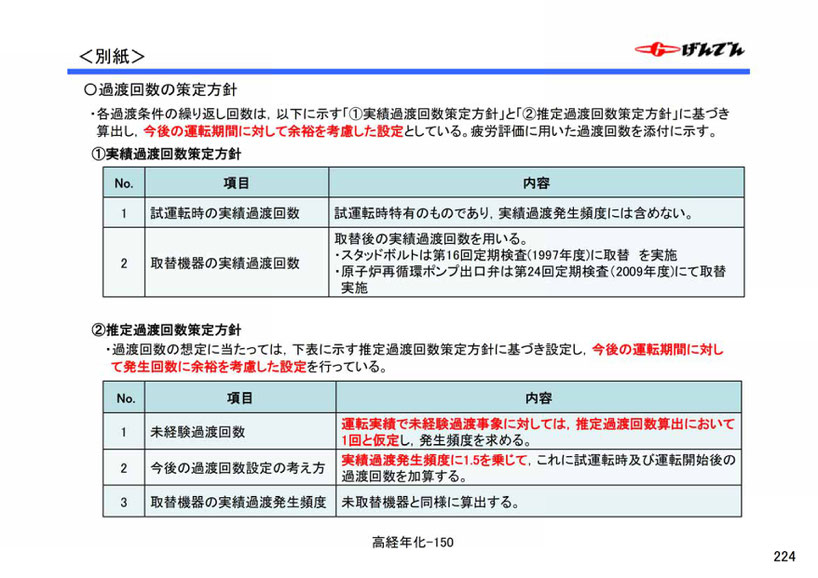

(1)低サイクル疲労 1)低サイクル疲労とは 材料に対して 1 回の負荷では破壊しない大きさの荷重でも、これが繰り返し負荷される と材料に局所的かつ微小な変形が蓄積し、これが起点となって亀裂が発生・進展する場合 がある。これを疲労現象と呼ぶ。低サイクル疲労は、プラントに起動・停止等の温度や圧 力の変化(過渡)によって生じるゆっくりとした応力の変動による疲労現象である。耐圧 バウンダリを構成する冷却材配管、圧力容器、蒸気発生器、加圧器の管台部などの形状不 連続部は応力が集中しやすいために運転期間を通して低サイクル疲労に対する健全性を確 保する必要がある。このため、低サイクル疲労は高経年化技術評価において考慮すべき劣 化事象の一つに挙げられている[1]。

【コメント】

通常の停止・起動ですらも低サイクル熱疲労は生じるため、その回数はカウントされることになる。通常の停止・起動とは温度変化率55℃毎時の範囲内と思われる。この運転上の制限を逸脱した場合は、より厳しめのカウントがなされることになろう。またECCSによる緊急冷却や緊急減圧も原子炉の脆化を招くものとなる。

電気事業者にとって原子炉は資産であり、末永く活用し収益をあげたいと考えるのは私企業のとしては自然なことではある。しかし、そのために、異常時・緊急時においても運転上の制限の遵守を優先したり、ECCSの利用をためらったりすることは本来許されないし、監督官庁が厳しくチェックをする必要がある。

高経年化に突入する原発において、運転継続を優先するがために緊急冷温停止・緊急減圧やECCSの活用を抑制的にしていないか(刈羽原発では大津波警報発令をまたずに、大規模地震発生・スクラム停止・MISV閉・外部電源喪失の段階で緊急冷温停止とすべきである)、革新型軽水炉に次世代型受動的安全システム(非常用復水器)を備えたとしても原子炉を守るために運転上の制限(55℃毎時)を優先する運用となってしまうのではないか。

福島第一・1号機で55℃毎時の運転制限があたかも手順書通りとの扱いとされるのは、原子炉の熱疲労を防ぐことが優先されるべき前提となってしまっていたからではないか。SR弁とHPCIによる冷却では55℃毎時の運転制限の遵守は困難であろうし、高経年化審査においてもHPCIが稼働したというマイナス点がつく、2号機・3号機でもRCICがHPCIよりも優先手動起動させているのもHPCIよりもマイナス点が低いからではないか(刈羽原発でもRCICによる冷却が前提となっている)。原子炉を守るのか、安全を優先し緊急冷温停止を目指すのか、3,11の事故原因究明にも高経年化原発の運転継続や次世代軽水炉の問題にもつながるテーマであると思われる。