東電は福島第一の平成20年試算と同じころ、中越地震で停止となっていた柏崎刈羽原発についても津波試算を行っている。福島第一と異なるのは、この試算について地元自治体でも報告がなされて、新潟県による検証・意見交換がなされている点である。

福島第一についての津波試算が東電内だけで、あるいは保安院との間だけで秘密裏に葬られていたのとは大きな違いがある。仮に「お試し」の計算というのであれば、「南東部に15.7メートル、東からは9メートル前後の試算となりますが仮のお試しの計算にすぎません。長期評価も信頼性は低いし、貞観津波も波源モデルは未成熟です。心配なさらずに」と堂々と地元自治体や住民に公表し、専門家らの批判を受けて立ち、地元自治体や地元住民の理解を獲得すればよいのである。

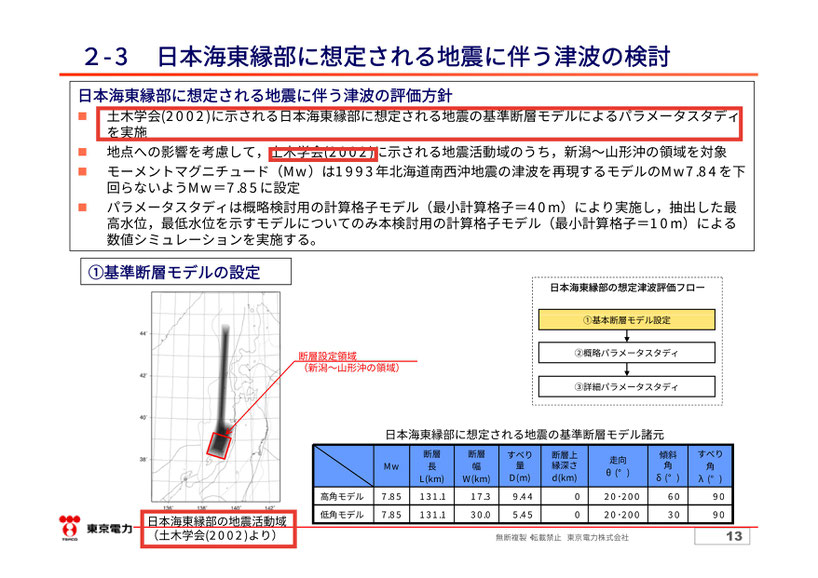

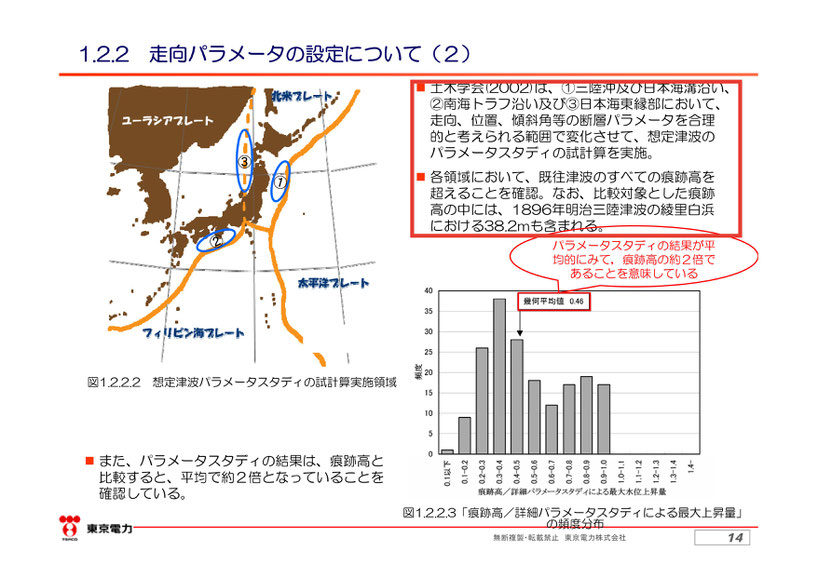

刈羽原発についても土木学会2002の計算方法による津波試算が行われている。

もっとも波源位置については土木学会2002の範囲を超える地震調査研究推進本部2003による日本海東縁部の長期評価に示される地震活動域も含めている。

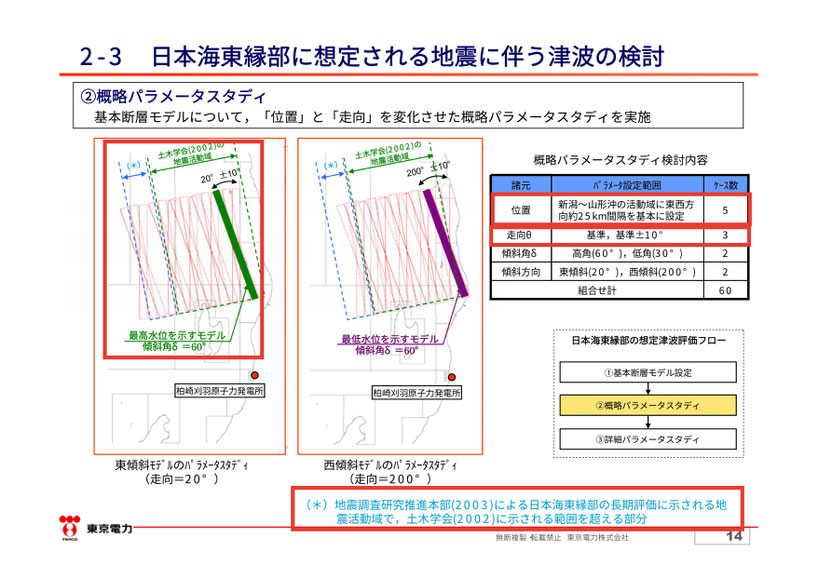

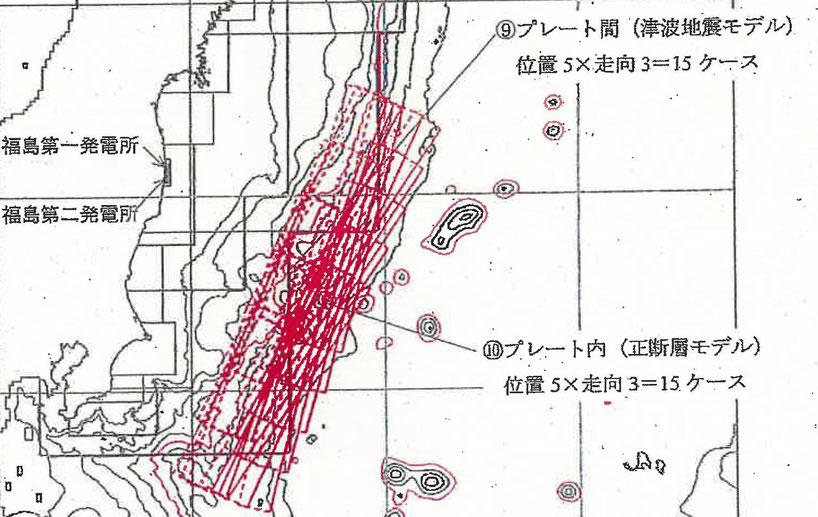

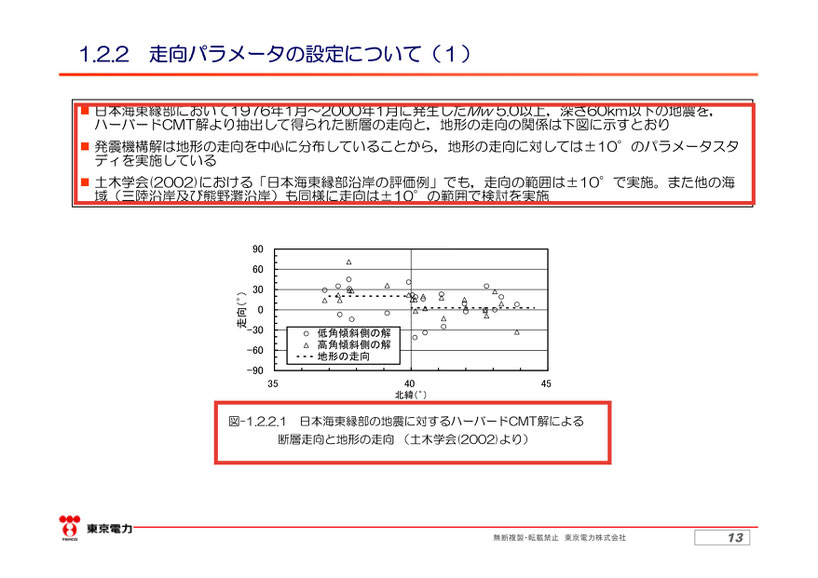

そして概略パラにおいては位置のパラスタとして25キロずつ東西に波源を移動させ、走向は±10度に振っている。

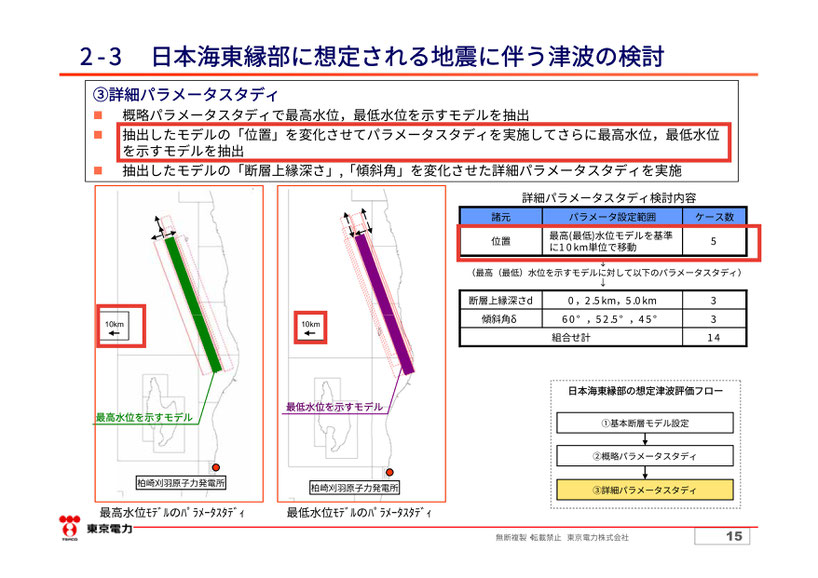

そして概略パラで最高水位(及び最低水位)を抽出したモデルについて、さらに詳細パラにおいて10キロ単位で東西南北に移動させて、最高水位モデル(及び最低水位モデル)を導いている。

同時期に行われている福島第一の平成20年試算では、位置のパラスタは南北に長い日本海溝沿いにおいて、約70キロずつ5か所という大雑把な移動をさせたにすぎず、それ以上の位置のパラスタは行っていないことと比べると、その精緻度には大きな差がある。

また刈羽試算では走向を±10度振っているが、東電福島第一の試算では正断層モデルでは±10度振っているが、プレート間津波地震モデルでは何ゆえか±5度しか振っていない。

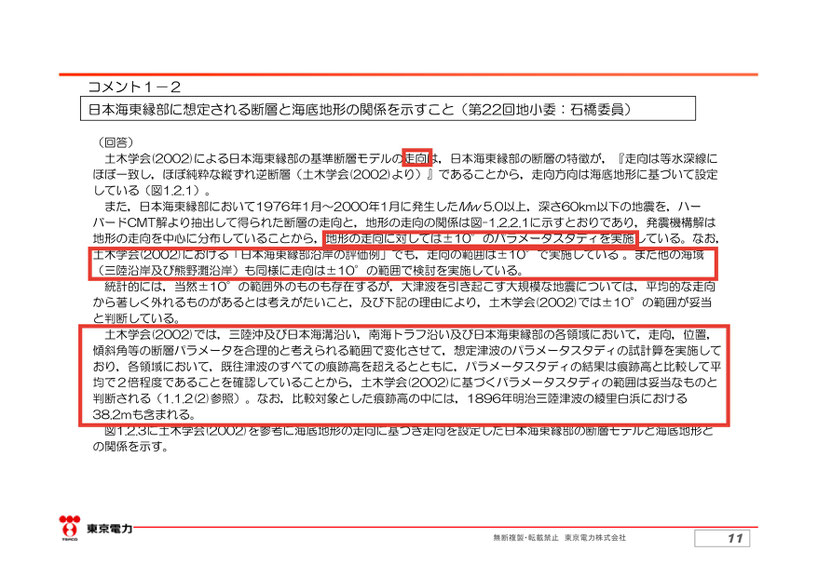

地震、地質・地盤に関する小委員会における東電の平成22年3月25日回答では、土木学会2002や走向について以下のやりとりが記載されている。

東電は刈羽原発の津波試算における地元説明では、土木学会2002に従っていること、土木学会2002では日本海東縁部だけでなく、日本海溝沿い等でも走向をプラスマイナス10度ふっていることを引き合いに、刈羽試算において走向±10度をすることを正当化している。しかし福島第一では領域⑧では±5度しか振っていない。

土木学会平成14年津波評価技術では「既存断層パラメータのばらつきの評価結果」は付属編表3,1-1のとおりである。

日本海溝南部のプレート間逆断層地震のハーバード解は標準偏差13.5とある。走向は10度でも足りず、13ないし14度ふってもよいはずである。±10度は控えめなパラメーターである。

そして東電平成20年試算が基礎としている領域③について「三陸沿岸の評価例」(2-177)では以下のとおり記されている。

土木学会2002では領域③について10か所移動し、走向は±10度ふっている。東電平成20年試算では領域⑧については±5度しか振っていない。東電平成20年試算は、土木学会2002に従っていないし、試算を多数回実施したなどとおよそ評価できないのである。

東電平成20年試算は位置のパラスタは「やや北」、走向は「+5度」で最大水位を抽出している。このモデルについて更に北へ10キロずつ位置のパラスタをし、また走向を+10度まで振れば、最大水位は更に大きくなるはずである。東側においても10メートルを超える可能性もある(東電平成20年試算でも1号機北からの浸水もあるようである)。その計算結果を避けるために波源位置はわずか5か所しか動かさず、また、走向も+5度しか振らなかったのではないか。また位置のパラスタを尽くし、走向を10度まで振ると、福島第二や東海第二、JAEA、女川、東通(東北・東電)の試算にも影響があったのではないか。

東電平成20年試算が土木学会2002に従い、試算を多数回実施し、最大水位を算出した、余裕をもった水位であるとした最高裁令和4年6月17日判決の前提を科学的に問い直す必要がある。