福島第二原発においても、設計条件とされた津波は昭和35年チリ津波とされている。

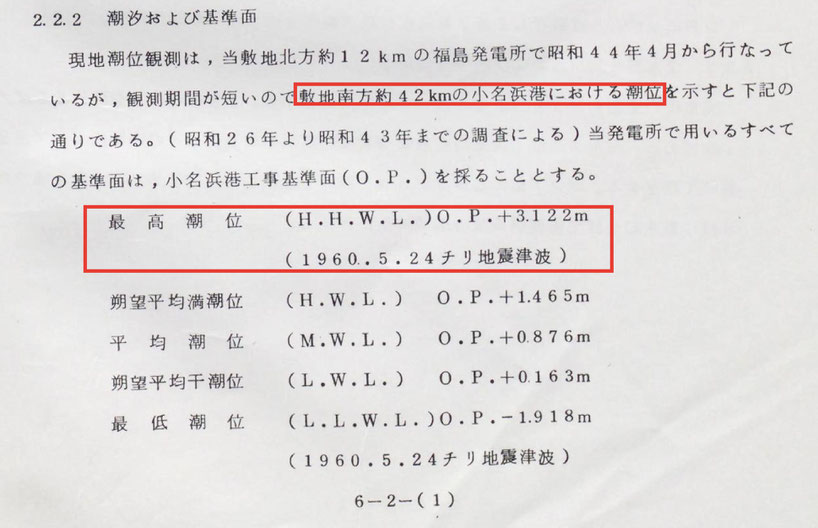

(『福島第二原子力発電所原子炉設置許可申請書』昭和47年8月 添付書類より)

なお、福島第一あるいは第二の設置地点における既往最大津波ではなく、福島第一からは南約55キロ、第二からは約42キロ南にある小名浜港における最高潮位3.122mが採用されている。40ないし55キロ離れた小名浜港と最高潮位が同じあるいはこれを下回るとは限らない。

東京電力の「当社の津波対策の経緯と津波試算の位置付け」によると「福島第一原子力発電所の各号機は昭和41年~昭和47年に設置許可を取得している。当初、津波に関する明確な基準はなく、既知の津波痕跡を基に設計を進めていた。具体的には、小名浜港で観測された既往最大の潮位として昭和35年のチリ地震津波による潮位を設計条件として定めた。(O.P. ※+3.122m ) ※ O.P.:小名浜港工事基準面(東京湾平均海面の下方 0.727m)」、「昭和45年に安全設計審査指針が策定され、考慮すべき自然条件として津波が挙げられており、過去の記録を参照して予測される自然条件のうち最も過酷と思 われる自然力に耐えることが求められている。同指針を踏まえた国の審査においても、チリ地震津波による潮位により「安全性は十分確保し得るものと認める」 として設置許可を取得している。設置許可に記載されているこの津波の高さについては、現状でも変更されていない。」とある。

東京電力の「今回の津波は、それまでの知見では想定できない大規模なものでした」では「(建設時の経緯)

東京電力では、安全最優先の基本方針のもと、福島第一原子力発電所の建設時には有史以来、福島沿岸で経験された最大の波高を与えたチリ津波(小名浜港で約3m)でも安全性を確保できるように設計をしていました。その内容については国に提出した設置許可申請書にも記載され許可を受けております。」とある。

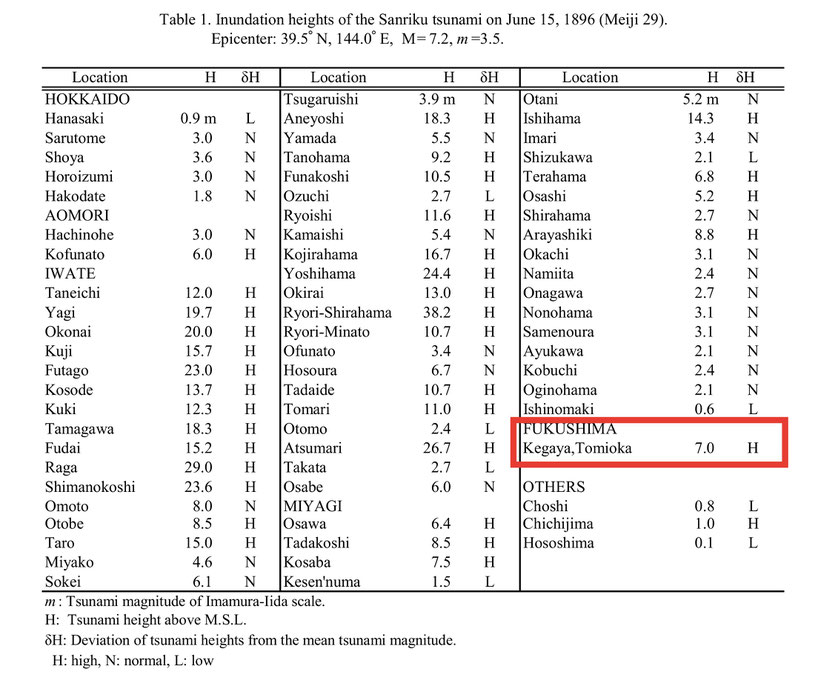

これに関連して、今般「岩見浩造◆の福島原発事故研究ブログ」の岩見様から情報提供をいただいた羽島徳太郎「三陸大津波による遡上高の地域偏差」によると、福島県富岡町毛萱では明治三陸沖地震において7メートルの波高地が掲げられている。

また、岩見氏からの情報提供を受けましたが、気象庁の験震時報 Quarterly Journal of Seismologyの第七卷 第二號(昭和八年八月)口繪(昭和八年三月三日三陸津浪區域圖、三陸津浪被害寫眞、三陸沖强震地震計記象、三陸津浪驗潮儀記象(關口・中野報文附圖))[pdf形式34.0MB]では昭和三陸地震において福島県境となる宮城県山元町中濱・磯で3.7~3.9mの津波が記録されている。

富岡町毛萱は福島第二原発の敷地真北であり、仮に既往最大を設定津波とするとしても南約42キロも離れたいわき市小名浜港ではなく、この地点の既往津波を設計水位とすべきであったことは当然であるし、福島第一についても遠いいわき市小名浜よりも毛萱における既往最大津波を設計すべきであることは同様である。

また宮城県山元町の中濱・磯は福島第一から北に約55キロくらいと思われ、いわき市小名浜と距離的に変わらない。

津波の高さの比較については基準面などもあり単純比較はできないのかもしれないが、既往最大津波が3.11までチリ津波とされ、またその観測地点も約55キロも離れた、いわき市小名浜とされた設計水位がそのまま維持(放置)されてきたことには大いに疑問がある。また、既往最大水位について見直し作業をしていたのかについても大いに疑問がある。